| バスカヴィル家の犬 7 | バスカヴィル家の犬 8 |

「ステイプルトンが家にいる確率は万に一つもないだろう」ホームズは私たちがすぐに道を引き返す時、こう言った。「銃声を聞いて、彼には全てが終わったと分かったはずだ」

「家からちょっと離れた場所に陣取っていたし、この霧が音を弱めたかもしれないぞ」

「彼は犬を呼び戻せるように後をつけてきていた、 ―― これは間違いない。おそらく、すでに逃走しているはずだ。しかし、家宅捜索してはっきりさせよう」

玄関の扉は開いていたので、私たちはそこから飛び込み、急いで部屋から部屋を調べた。廊下で足元のおぼつかない歳とった男の使用人と出会ったが、男は唖然としていた。食堂以外に灯りはなかった。しかしホームズはランプを取り上げ、隅から隅まで捜索した。私たちが追っている男は影も形もなかった。しかし上階にある寝室の一つの扉に鍵がかかっていた。

「中に誰かいるぞ」レストレードが叫んだ。「動く音が聞こえる。この扉を開けろ!」

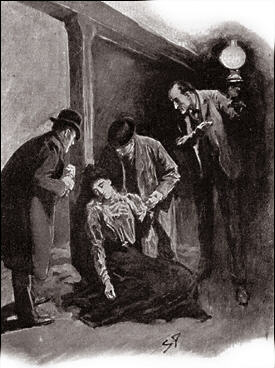

弱々しいうめき声と何かが触れ合うような音が中から聞こえてきた。ホームズが錠の部分を靴の裏で蹴ると、扉はさっと開いた。拳銃を手に、我々三人は部屋の中に跳び込んだ。

しかし目にすると予想していた自暴自棄の大胆な悪党の姿はなかった。その代わりに、非常に奇妙で予期しない物体が目の前にあり、私たちは一瞬棒立ちになり、ぎょっとしてそれを見つめた。

その部屋は小さな博物館になっており、壁にはガラスをはめた無数のケースが並べられていた。その中に、複雑で危険な男が楽しみながら集めた蝶や蛾がいっぱい入っていた。部屋の真中に、一本の柱があった。それは屋根を横切る古い虫に食われた垂木の支柱として、かなり前に立てられたものらしかった。この柱に人がくくりつけられていた。縛るのにシーツが使われて、声も出ないようにされていたので、一瞬それが男か女か分からなかった。タオルが首元に巻きつけられ、柱の後ろでくくられていた。もう一本のタオルが顔の下を覆っていた。その上から、溢れんばかりの苦悩と恥ずかしさを浮かべ、恐ろしく探るような黒い二つの目が私たちを見つめ返していた。すぐにさるぐつわを外し、縛ってあるシーツを解くと、ミセス・ステイプルトンが私たちの前の床に崩れ落ちた。美しい顔がうなだれた瞬間、首にくっきりと赤い鞭の跡が見えた。

「けだものめ!」ホームズは叫んだ。「レストレード、ブランデーの瓶だ!この椅子に座らせよう!虐待と極度の疲労で気を失っている」

彼女は再び目を開けた。

「彼は大丈夫ですか?」彼女は尋ねた。「彼は逃げましたか?」

「我々からは逃げられませんよ」

「いいえ、違います。夫のことではありません。サー・ヘンリーは?彼は無事ですか?」

「ええ」

「では犬は?」

「死にました」

彼女は長い安堵の溜息をついた。

「よかった!よかった!ああ、あの悪党!彼が何をしたか見てください!」彼女が袖を捲り上げた時、私たちはそこが一面アザだらけなのを見てぞっとした。「しかしこれはなんでもありません!責められ汚されたのは私の心と魂です。私は何でも耐えられました。虐待、孤独、名前を偽った生活、すべてです。彼に愛があるという望みにしがみついていられるなら。しかし今はもう、私は彼に騙されていて、ただの道具だったのだと気づきました」彼女は話しながら感情が高ぶり、どっと泣き出した。

| バスカヴィル家の犬 7 | バスカヴィル家の犬 8 |