| 青い紅玉 1 | 青い紅玉 2 |

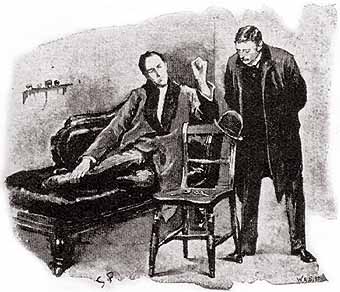

クリスマスから二日目の朝、私は時候の挨拶をしようと思い、友人のシャーロックホームズ宅を訪問した。彼は紫のガウンを着てソファの上でくつろいでいた。右手の届く場所にパイプ掛けがあり、近くにはついさっきまで読んでいたらしい朝刊がしわくちゃになって積み上げられていた。長椅子の隣に木製椅子が置いてあり、背もたれの角には、やけに薄汚れてボロボロの固いフェルト製帽子が掛かっていた。帽子は非常に擦り切れて、あちこちひび割れが入っていた。椅子の座面に拡大鏡とピンセットが置いてあったので、帽子は調査のために椅子に掛けられていたことが分かった。

「とりこみ中か」私は言った。「もしかしたら邪魔したかな」

「とんでもない。調査結果を話し合える友人は大歓迎だ。本当に大したものではないが」ホームズは古い帽子を親指で指差した。「しかしこいつには、いくつか興味深い点もあるし、勉強になる点も全くないわけでもない」

私はホームズの肘掛け椅子に座り、パチパチはじける暖炉の前で両手を温めた。厳しい寒波がやってきていたので、窓には分厚い氷の結晶が出来ていた。「どうやら」私は言った。「一見、平凡な帽子に見えて、実は何か殺人事件に関係があるんだろう。君はこれを手掛かりに、何かの謎を解明して、犯罪者に報いを受けさせる」

「いや、犯罪じゃない」シャーロックホームズは笑いながら言った。「ちょっと妙な面白い事故だ。四百万人もの人間が数マイル四方の空間で押し合っていればよくある事さ。非常に密集した人間同士の衝突によって、どんな複雑な組み合わせでも、可能性がある事は実現してしまう。そこから、犯罪ではないが、驚くほど奇妙な小事件が山ほど発生するはずだ。すでにそういうことは経験済みだ」

「おかげで」私は言った。「私の事件簿に追加された六つの事件のうち、三件は法に照らしても、なんの犯罪にも関係していないわけだ」

「確かにその通りだ。君が言いたいのは、僕がアイリーン・アドラーの書類を奪い返そうとした事件、メアリー・サザーランドの奇妙な事件、唇がねじれた男の冒険だな。まあ、今回の小さな出来事は、同じような罪の無い事件に分類されるのは間違いないと思う。退役軍人で、今は守衛やポーターなどの仕事をしているピーターソンを知っているか?」

「ああ」

「これは彼の置き土産だ」

「彼の帽子か」

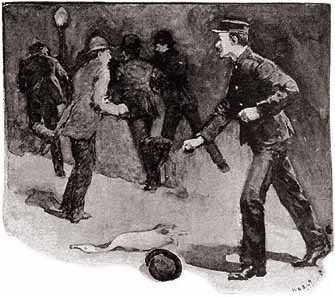

「いや、違う、拾っただけだ。持ち主は不明だ。君も、ひとつこれをひしゃげた山高帽としてではなく、知的な問題として見てもらえないか。まず最初に、帽子がここにやって来た事情を説明しよう。こいつはクリスマスの朝、丸々と太ったガチョウと一緒に持ち込まれた。ガチョウはきっと、今この瞬間ピーターソンのかまどの前であぶられているだろう。事実関係は次の通りだ。知ってのとおり、ピーターソンは非常に実直な性格だ。彼はクリスマスの朝四時頃、ちょっとした宴会から帰る途中、トナテム・コート・ロードを家に向かって歩いていた。前のガス灯の光の中を、白いガチョウを肩に掛けた背の高い男がちょっとふらふらしながら歩いていた。ピーターソンがグッチ街に来たとき、前の男と何人かのゴロツキとの間でケンカが始まった。ゴロツキの一人が男の帽子を叩き落とし、男が身を守るためにステッキを頭上に振りかざしたところ、後ろの商店のショーウィンドゥが割れた。ピーターソンは男をゴロツキから守ろうと、すかさず前に走り出した。しかしその男はウィンドゥを割ったことに動揺しているところに警官のような制服を来た人間が向かってくるのを見て、ガチョウを落とし、慌てて逃げ出してトナテム・コート・ロードの裏にある迷路のような小さな通りの中に消え去った。ゴロツキもピーターソンが現れたので逃げ去った。こうして彼は戦闘場所を占拠し、そして勝利の戦利品という形で、つぶれた帽子と、申し分のないクリスマスのガチョウを手に入れることになった」

「当然、持ち主に返したんじゃないのか?」

「ワトソン、それが難問でね。鳥の左足に『ヘンリー・ベーカー夫人へ』と書かれた小さな紙がくくりつけてあったのは事実だ。そしてこの帽子の裏地にイニシャル H.B. が読み取れるのもまた事実だ。しかし何千人ものベーカーがいるだろう。そして何百人ものヘンリー・ベーカーがこの町にはいるだろう。その一人に遺失物を届けるのは簡単ではない」

「それじゃ、ピーターソンはどうしたんだ?」

「彼は、僕がほんのささいな出来事にも関心を持つことを知っていて、クリスマスの朝に帽子とガチョウを持ってきた。ガチョウは今朝まで置いてあったが、このちょっとした寒気にも関らず、もたもたせずに食べてしまった方がよいという兆候が現れて、クリスマスのご馳走をフイにした見知らぬ紳士の帽子は僕が預り、ピーターソンはガチョウの究極の運命を達成するために持ち帰った」

「ピーターソンは新聞広告を出さなかったのか?」

「出していない」

「それでは、持ち主の身元を確認する手がかりがないじゃないか?」

「推理できる事をのぞけばな」

「この帽子から?」

「まさにその通り」

「冗談だろう。この古いひしゃげた帽子から何が分かるというんだ?」

「ここに拡大鏡がある。君は僕のやり方を知っているだろう。この帽子をかぶっていた男の個人的特長について自分自身で考えてみたらどうだ」

| 青い紅玉 1 | 青い紅玉 2 |