ワトソン博士にとって、ベーカー街二階にある雑然とした部屋にもう一度やって来るのは嬉しいことだった。ここから、驚くべき冒険が数限りなく始まってきたのだ。あたりを見回すと次々目に入ってくる・・・、壁の科学図表、酸に焼けた化学薬品の台、部屋の隅に立てかけられたバイオリンケース、古いパイプや煙草が入った石炭入れ・・・。最後に、若々しくにこやかな顔のビリーが目にとまった。彼は若いが非常に賢く、気の利くボーイで、偉大な探偵のむっつりとした姿の周りにある孤独と断絶の溝をいくらか埋める役割を果たしていた。

「みんなほとんど変わっていないようだな、ビリー。君も変わらないな。彼もそうだといいんだが?」

ビリーは心配そうに閉まったままの寝室の扉に目をやった。

「ベッドの中でお休みだと思います」彼は言った。

素晴らしい夏の日の午後七時だった。しかしワトソン博士は旧友の生活時間が不規則なのには慣れていたので、それを聞いてもまったく驚かなかった。

「ということは事件があるわけだな?」

「ええ、ちょうど今、一生懸命になっています。健康が心配です。どんどんと痩せて顔色が悪くなっています。それに何も召し上がりません。『いつ食事にすればいいですか?ホームズさん』ハドソン夫人が尋ねたんです。『七時半、あさっての』こう言いました。あの人が事件に熱心な時の態度はご存知でしょう」

「ビリー、分かっているよ」

「彼は誰かを追っています。昨日彼は仕事を探している作業員の格好で出て行きました。今日は老婆の格好でした。僕はあの人に、完全に騙されました。これまでにやり方を分かっていてもよさそうなものですが」彼はにっこりしてソファに立てかけてある非常に大きな日傘を指差した。「あれが老婆の扮装の一部です」彼は言った。

「しかし要するにどういうことなんだ?ビリー」

ビリーは国家機密を語る人物のように声を潜めた。「あなたにお話しするのは構いません。でも他の人に話しては駄目ですよ。あの王冠ダイヤ事件です」

「なに、 ―― 10万ポンドの強盗事件か?」

「そうです。取り返さなければなりません。なんと、首相と内務大臣がそろってそのソファに座っていました。ホームズさんは二人に非常に丁寧でした。すぐに二人を落ち着かせて、できることは何でもすると約束しました。そこに、カントルマー卿が・・・」

「ああ!」

「そうです、どういう意味か分かるでしょう。言わせてもらえれば、救い難い人です。首相とは上手くやっていけます。礼儀正しく親切な人みたいですし、内務大臣にも嫌な所はありません。しかしあの閣下には我慢なりません。ホームズさんも同じですよ。いいですか、彼はホームズさんを信用せずに雇うことを反対したんです。彼はむしろホームズさんが失敗すればいいと思っています」

「ホームズはそれを知っているのか?」

「ホームズさんは知る必要があることは何でもご存知です」

「そうか、ホームズが上手くやってカントルマー卿の鼻を明かすように願おう。ところで、ビリー、窓を横切っているあのカーテンは何のためのものだ?」

「ホームズさんが三日前にかけさせたんです。あの後ろにちょっと面白いものがあるんです」

ビリーは前に出て張り出し窓のくぼんだ場所を隠していたカーテンを開けた。

ワトソン博士は驚きの声をこらえることが出来なかった。そこにはホームズの複製があった。ガウンをはじめすべてがそっくりだった。彼の顔は四分の三ほど窓の方に向けられ、あたかも見えない本を読んでいるかのようにうつむき、体は肘掛け椅子に深く沈みこんでいた。ビリーは頭を取り外して持ち上げた。

「生きているように見せるために、これをいろんな角度につけるんです。ブラインドが下がっていたからこれを持ち上げたりしたんですよ。もしブラインドを上げたら、道の向こうからでも丸見えですから」

「以前、これに似た物を使ったな」

「僕が来る前ですね」ビリーは言った。彼は窓のカーテンを開いて通りを覗き込んだ。「向こう側にこちらを見張っている人たちがいます。あの窓に一人いるのが見えます。ご自分で御覧下さい」

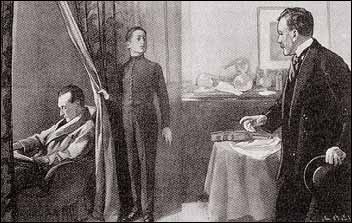

ワトソンが一歩足を踏み出した時、寝室の扉が開きホームズの背の高いやせた体が現れた。彼の顔色は悪くやつれていた。しかし足取りと態度は昔のように勢いよかった。一飛びで彼は窓際まで行き、もう一度ブラインドを下ろした。