サー・ジェイムズから聞いたとおり、グラナー男爵が非常に裕福な男だというのは、美しい家と庭を見れば一目で分かった。長い曲がりくねった馬車道の両側は見事な生垣で、彫像を飾った広い砂利敷きの広場へと続いていた。このあたりは、南アフリカが大変な活況を見せていた頃、その地の黄金王と呼ばれた人物が建設したものだ。その一角には小塔を備えた幅の広い低い家が、 ―― 建築学的には悪夢だったが ―― 、威容と堅牢さを誇示していた。司教の椅子近く控えていれば似合いそうな執事が、私を招き入れ、フラシ天の服を着た下僕に引き渡した。この下僕が男爵の元へと案内した。

大きなケースの扉が開かれており、彼はその前に立っていた。ケースは窓の間に置かれ、収集した中国磁器の一部が納められていた。私が部屋に入ると、彼は小さな茶色の壷を手に振り返った。

「お座りください、博士」彼は言った。「自分のコレクションに目を通し直して、本当にまだ不足しているものがあるのか、疑問に思っていたところです。この唐時代の小品は、七世紀にさかのぼりますが、おそらくあなたも興味があるでしょう。造形も釉薬も、これ以上のものは他にないと確信しています。お話になっていた明朝の皿はお持ちですか?」

私はそれを慎重に取り出して彼に手渡した。彼は机の前の椅子に座ると、暗くなり始めていたのでランプを引き寄せ、一心に調べ始めた。調べている時、黄色い光が顔を照らしていたので、私はゆっくりと彼を確認することができた。

彼は確かに驚くほど二枚目の男だった。ヨーロッパで、彼が男前だという評判が立つのは極めて当然のことだった。身長はせいぜい平均というところだったが、体の線は優雅ではつらつとしていた。顔は東洋人と見間違うほど浅黒かった。この大きな黒い物憂げな目で見つめれば、簡単に女性を抗しがたい魅力で引き付けることができるだろう。髪と口ひげはカラスの羽のように黒く、口ひげは短く、先が尖り、丁寧にワックスで固められていた。彼の顔立ちは整って感じのよいものだった。ただ、まっすぐで薄い唇の口元は別だった。もし殺人鬼の口を見たことがあるとすれば、これがその口だった、 ―― 残酷な深い顔の切れ目、引き締められ、無慈悲で、恐ろしい。そこに口ひげを生やすのは賢明ではなかった。獲物に対して注意をうながす自然の危険信号になっていたからだ。彼の声は人を引き付ける魅力があり、礼儀は完璧だった。私は彼の年齢を30少し過ぎだろうと思った。しかし後で経歴を調べると42歳だった。

「非常に素晴らしい、・・・・実に見事だ!」彼はとうとう言った。「あなたはこれの六点セットをお持ちとおっしゃいましたね。私が困惑するのは、これほど見事な一品を私が聞いたことがないということです。私はイギリスでこれに匹敵するものが一点あるのを知っているだけですが、しかしそれはまず市場に出回るはずのないものです。失礼ですが、どのようにこれを手に入れたかお聞かせ願えますか?ヒル・バートン博士」

「それが何の問題でしょうかね?」私はできる限り無頓着な雰囲気で尋ねた。「皿が本物だというのははっきりしているし、価値に疑問があるなら喜んで専門家の査定を受けますよ」

「それは納得できませんね」黒い瞳に、さっと疑いの光がよぎった。「これほど価値のあるものを取引するなら、売買について全てを知りたいと思うのは当然です。これが本物だということは間違いない。その点に関しては全く疑問がない。しかし考えてみてください、 ―― 私はあらゆる可能性を考慮に入れなければならないので ―― 、後になってあなたに売る権利がないと分かったとすれば?」

「そんな心配には及ばないことは、私が保証しましょう」

「そうすると、当然ながら、あなたの保証がどれほど信頼できるものかが、問題になりますね」

「取引銀行に尋ねれば分かることです」

「確かにそうでしょう。それでもこの取引全体が少し不自然だと思えますね」

「じゃあ、別に買っていただかなくても結構です」私は冷淡に言った。「私があなたに最初に話を持ちかけたのは、あなたが目利きだと聞いたからです。しかし買い手は他にいくらでもいます」

「私が目利きだとどなたから聞いたのですか?」

「あなたがこの磁器の本を一冊書いているのを知ったからです」

「その本は読んだのですか?」

「いいえ」

「おやおや、それではなおさら理解が困難になってきましたね!あなたは目利きで収集家だ。これほど価値の高い一品を収集している。それなのにあなたは、自分の収集物の本当の意味と価値を解説しているただ一つの本を参照しようとしなかった。これはどう説明がつきますか?」

「私は非常に忙しい人間です。開業医ですから」

「それは答えになっていません。趣味を持っている人間は他の仕事が何であれそれを追い求めるものです。あなたは手紙の中で自分が目利きだと書いていました」

「その通りです」

「それを確かめるために少し質問してよろしいですか?私は申し上げざるをえない、博士、 ―― もしあなたが本当に博士ならですが ―― 、この一件はますます怪しくなってきた。あなたにお伺いできますか、聖武天皇について知っていることと、奈良の正倉院について天皇がどう関係しているか?おやおや、これでお困りですか?少し、北魏王朝について話してくれませんか、それと、陶磁器の歴史における位置づけについて」

私は怒りを装って椅子からさっと立ち上がった。

「いい加減にしてくれ」私は言った。「私は好意でここにやってきたのだ。学生のように試験されるためではない。これらの品物に関する知識はあなたよりも劣るかもしれない。しかし私はこんなに無作法な聞き方をする質問には、絶対に答えん」

彼は私をじっと見た。目にはもう、けだるい気配はなかった。突然、その目がギラリと光った。あの残酷な唇の間からも白い歯が光った。

「何が目的だ?お前は偵察にやって来たな。お前はホームズの密偵だ。俺を罠にはめようとしたな。あの男は死にかけているという話だ。だから俺を見張るためにお前を手先として送り込んだ。お前は無断でここに入った。そして、さあえらいことになったぞ!入るよりも出て行く方が大変だ」

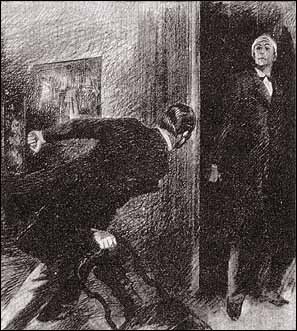

彼はぱっと立ち上がり、私は攻撃に備えて後ろに下がった。この男が怒りに自制心を失っていたからだ。彼は最初から私を疑わしいと思っていたのかもしれない。きっとこの尋問で確信を持ったのだろう。しかし私には彼を欺くのが無理なのは明らかだった。彼は引き出しに手を突っ込んで荒々しく手探りした。その時、何かを聞きつけて動きを止め、じっと聞き耳を立てた。

「あ!」彼は叫んだ。「あ!」彼は後ろの部屋に飛び込んだ。

私は二歩で開いた戸口に行った。その部屋の中の鮮明な映像を忘れることはないだろう。庭に面した窓が大きく開けられていた。その側に、血まみれの包帯を頭に巻き、やつれて青ざめた顔のシャーロックホームズが、おそろしい幽霊のような姿で、立っていた。次の瞬間、彼は窓をくぐり抜け、外の月桂樹の茂みの中に体が落ちる音が聞こえた。男爵は怒号を上げると、ホームズの後を追って、開いた窓に駆け寄った。

その時だ!それは一瞬の出来事だった。それでも私ははっきりと見た。一本の腕が、 ―― 女性の腕が ―― 、葉の間からさっと出てきた。同時に、男爵が恐ろしい叫び声をあげた、 ―― 私の記憶の中で永久に鳴り続けるだろう叫び声を。彼は両手で顔をさっと押さえ、部屋の中を走り回り、頭を恐ろしく壁に叩きつけた。それから彼は絨毯の上に倒れ、転げ回り、身をよじり、家中にとどろき渡る叫び声を次々とあげた。