「『強情を張ってもいいことはないぞ。あなたは誰ですか?』」

「『構わん。ロンドンの人間ではありません』」

「『お前の運命はお前次第だ。どれくらいの間こちらに?』」

「『そうしてくれ。三週間です』」

「『財産は決してお前のものにはならん。体は大丈夫ですか?』」

「『悪党の片棒はかつがん。こいつらは私を餓死させようとしています』」

「『サインしたら自由になれるぞ。ここはなんと言う家ですか?』」

「『絶対にサインはしない。分かりません』」

「『彼女のためにはなっていないぞ。あなたのお名前は?』」

「『彼女の口から聞かせろ。クラティデス』」

「『サインをすれば彼女に会わせてやる。どちらから来たのですか?』」

「『それなら会わなくていい。アテネ』」

「ホームズさん、あと五分あれば、彼らの眼前で何もかも聞き出せたでしょう。もう一つ質問できれば、事態がはっきりしたかもしれません、しかしちょうどその時、扉が開き、一人の女性が部屋に入って来ました。彼女の姿をはっきりとは見ることが出来ませんでしたが、優雅な黒髪の女性で、背が高くゆったりした白いガウンのようなものを着ていたことは分かりました。」

「『ハロルド』彼女は訛りの強い英語で言いました。『これ以上ここにいられないわ。ここはひとりぼっちで、ただ・・・・、え、なんてこと、ポールじゃない!』」

「最後の言葉はギリシャ語でした。その瞬間、その男は必死で口の絆創膏を引きちぎって『ソフィ!ソフィ!』と叫びながら、女性の腕の中に駆け込みました。しかし、二人の抱擁は一瞬でした。ラティマー氏の男は女性をつかむと部屋から突き出し、中年の男はやせ衰えた監禁者をたやすく押さえつけ、もう一つの扉から彼を引きずって行きました。一瞬、私は部屋に一人きりで残されたので、今いるこの家の手掛かりになるものが見つかるかもしれないと考えて、さっと立ち上がりました。しかし何も妙な事をしなかったのは幸いでした。視線を上げると、年上の方の男が戸口に立っているのが見えたからです。彼は私をじっと見ていました」

「『賢明ですな、メラスさん』彼は言いました。『お気付きだと思いますが、我々はあなたを非常に個人的な問題に引き込みました。この交渉を始めたギリシャ語を話す仲間が、やむをえない事情で国に帰ることにならなければ、あなたの手を煩わせたりはしなかったでしょう。どうしても、通訳をする人物を見つける必要がありましたので、あなたの技量を耳にして幸運でした』

「私はお辞儀をしました」

「『五ソブリンだ』彼は私の近くに歩み寄って言いました。『支払いはこれで十分だろう。しかし覚えておけよ』彼は私の胸を軽く叩き、忍び笑いをしながらこう付け加えました。『もしこのことを他人に話したら、 ―― たとえたった一人でも ―― 、神に助けを請うことになる!』」

「この貧相な中年男に感じた嫌悪感と恐怖はとても言い表せません。ランプの光が当たって、彼の姿を前よりはっきり見ることが出来ました。顔はやせこけて土気色で、先の尖った顎鬚は細く、栄養が行き届いていないようでした。彼は話しながら顔を近付けてきました。唇と瞼が聖ヴィトス舞踏病に罹っているようにずっと痙攣していて、この男の奇妙で発作的な笑いは、何かの神経障害によるものと思わずにはいられませんでした。しかし彼の顔で何が恐ろしいかというと、その目でした。色は鋼鉄のような灰色で、悪意と底知れない残虐性を秘めて冷たく輝いていました。」

「『この事を漏らせば必ず分かる』彼は言いました。『我々は独自の情報網を持っているのだ。さあ、馬車が待っている。私の連れが案内しよう』」

「私は急いで玄関口を抜けて馬車に乗り込みました。また一瞬、木々と森が見えました。ラティマー氏は私のすぐ後に続き、黙って反対側に座りました。窓が閉じられた馬車に乗って、何一つ話もせずに長い距離を走りましたが、真夜中過ぎになってやっと止まりました」

「『ここで降りてください、メラスさん』ラティマー氏が言いました。『お宅からこんなに遠くで降ろすのは申し訳ないが、どうしようもありません。この馬車をつけようとするのは、ご自分の身のためになりませんよ』

「ラティマー氏は話しながら扉を開けました。私が飛び下りるや否や、御者は馬に鞭をくれ、馬車はガタガタと走り去りました。私は驚いて辺りを見回しました。そこはハリエニシダの暗い茂みが所々に生えている、ヒースに覆われた草地のようなところでした。遠くにぽつぽつと上の階に明かりが灯っている家並みが広がっていました。反対側には鉄道の赤い信号が見えました」

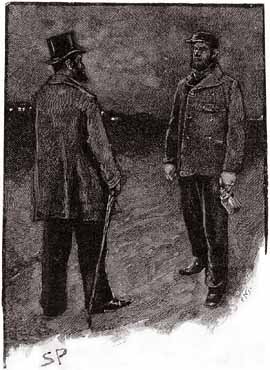

「私を送って来た馬車は既に見えなくなっていました。ここはいったいどこかと考えながら、私は辺りを見回していました。その時、暗闇の中をこちらにやって来る人がいました。近くまで来ると、鉄道の赤帽だと分かりました」

「『ここはどこなんですか?』私は尋ねました」

「『ワンズワース・コモンです』赤帽は言いました」

「『町へ行く列車に乗れますか?』」

「『クラパム駅まで一マイルほど歩くのなら』彼は言いました。『ビクトリア行きの最終にちょうど間に合うでしょう』」

「ホームズさん、これで私の不思議な出来事は終わりです。私はどこに行ったのかも誰と話したのかも分かりません。お話した以上のことは何一つ分かりません。しかし、何か悪事が行われていることは分かります。そしてできるなら、あの不幸な男を助けてあげたいのです。私は次の朝、マイクロフトさんに全て話してから、警察に行きました」