| ウィステリア・ロッジ2 1 | ウィステリア・ロッジ2 2 |

第二部

サンペドロの虎

寒く憂鬱な道を二マイル歩くと、薄暗い栗の並木道が続いている背の高い木製の門にやってきた。彎曲して影になった馬車道を行くと灰色の空に真っ黒に浮かび上がる背の低い暗い家に着いた。扉の左にある正面の窓から、弱い光のきらめきが漏れていた。

「あそこに巡査が詰めています」ベインズが言った。「窓をノックしましょう」彼は草が生えた地面を横切って窓枠を手で叩いた。曇ったガラス越しに、ぼんやりと暖炉の側の椅子から男がぱっと立ち上がるのが見えた。そして部屋の中から鋭い叫び声が聞こえた。一瞬の後、青ざめた顔をして息を切らした警官が扉を開けた。手が震えてキャンドルが揺れていた。

「何事だ、ウォルターズ?」ベインズが厳しく尋ねた。

男は額をハンカチで拭い、長い安堵の溜息をもらした。

「来てくれてよかったです。長い夜でした。神経がもうぼろぼろです」

「お前の神経だと、ウォルターズ?お前の体に神経が通っているとは思わなかった」

「そうですね。この侘しい静かな家と台所の妙な物のせいでしょう。それに、あなたが窓を叩いた時、私はあれが戻って来たのかと思いました」

「何が戻って来たんだ?」

「悪魔です、多分。窓のところにいました」

「何時、どんなものが窓にいたんだ?」

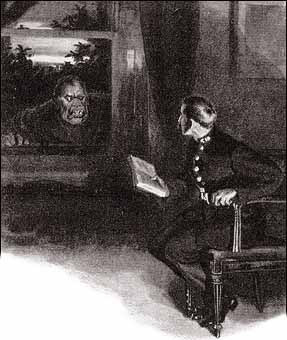

「約二時間ほど前です。日がちょうど暮れかけていました。私は椅子に座って本を読んでいました。なぜ目を上げることになったかは分かりませんが、下の窓ガラス越しに私を覗き込んでいる顔がありました。ああ、なんと言う顔だったことか!あれは夢に見るでしょう」

「チッ、チッ、ウォルターズ。巡査のする話じゃないぞ」

「分かっています、分かっています。しかしぞっとしました。それを否定しても始まりません。あの顔は黒ではありませんでした。白でもありませんでした。私が知っているどんな色でもありませんでした。ドロにミルクをぶちまけたような奇妙な感じの色合いでした。それからその大きさ、 ―― あなたの二倍はありました。そして、その外見は、 ―― 大きなぎょろっとした睨むような目、それに真っ白い歯の並びは飢えた野獣のようでした。本当です。私はそれがさっと消え去っていくまで、指一本動かすどころか息を吸うことさえ出来ませんでした。私は走り出て低木の茂みの向こうに行きました。誰もいなかったことを神に感謝します」

「もし私がお前がよくやる男だと分かっていなかったら、ウォルターズ、これでお前に罰点をつけなければならないところだ。もしそれが悪魔だったとしても、任務についている巡査は絶対に犯人を捕まえられなかったことを神に感謝などしてはいかん。何もかも空想で神経過敏だったのではないのか?」

「少なくとも、その件は非常に簡単に決着がつく」ホームズは携帯用の小さいランタンに灯を入れながら言った。「これだ」彼は草地をちょっと調べた後言った。「おそらく12号の靴だ。もし体全体がこの足と同じ縮尺なら、彼は間違いなく巨人だったに違いない」

「彼はどうしたんですか?」

「低木の茂みを突っ切って表の道の方に行ったようだ」

「なるほど」警部は厳しく考え深げな顔で言った、「彼が誰であるにせよ、そして目的が何だったにせよ、今はもうここにはいない。そして我々にはもっと注目すべき緊急の案件がある。さあホームズさん、よろしければ、この家をご案内します」

様々な寝室や居間は、慎重に調査しても何も出てこなかった。賃借人はほとんど、いや全く何も持って来ていなかったようだ。そして細部に到るまであらゆる家具類は、元から家についていたものだった。ハイ・ホルボーン、マーク・アンド・カンパニーの印がついた多量の衣類が残されていた。電報による調査は既に行われていて、それによるとマークはただ、金払いがいいという以外にはこの顧客について何も知らなかった。ガラクタ、数本のパイプ、小説が数冊、その二冊はスペイン語だった。旧式の針打回転式銃、ギター一丁、これが個人資産の中にあった。

「どこも空っぽです」ベインズがロウソクを手に部屋から部屋へと大股で歩きながら言った。「しかしこれから、ホームズさん、興味深い台所に案内します」

そこは家の一番奥にある薄暗く天井の高い部屋だった。片隅には麦藁が散らばっていて、それはどうやらコックのベッド用だった。食卓には食べ残した大皿や汚れた小皿が積み上げられていた。前夜の夕食の残骸だった。

「これを見てください」ベインズが言った。「これをどう思います?」

| ウィステリア・ロッジ2 1 | ウィステリア・ロッジ2 2 |