| ウィステリア・ロッジ1 1 | ウィステリア・ロッジ1 2 |

第一部

ジョン・スコット・エクルズ氏の奇妙な体験

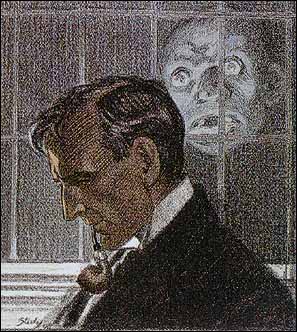

私のノートの記録を調べると、それは1892年の三月末近くの寒々とした風の強い日だった。ホームズは私と一緒に昼食の席についている時、電報を受け取り返信を書いた。彼は何も言わなかったが、この件が気にかかっていたようだ。彼はその後、暖炉の前に立って、考え深げな顔でパイプを吸いながら時々電報に目をやっていたからだ。突然彼は目にいたずらっぽい輝きを浮かべて私の方を見た。

「おそらく、ワトソン、君を文筆家の一員とみなすべきだろうな」彼は言った。「君は『グロテスク』という単語をどう定義する?」

「奇妙な、 ―― 目立った」私は提案した。

彼は私の定義に首を振った。

「間違いなく、それ以上のものがある」彼は言った。「悲劇と恐怖を示唆するものが裏に潜んでいる。もし君が我慢強い読者達を苦しめてきた幾つかの物語に心を馳せれば、グロテスクと言うものが犯罪にどれほど頻繁に繋がっているか分かるだろう。赤毛の男の事件を考えてみろ。始まりはグロテスクそのものだったが、最後は大胆不敵な強盗未遂で終わった。それに、五つのオレンジの種の非常にグロテスクな事件がある。これは殺人の陰謀へと一直線に導かれた。僕はこの言葉を聞くと警戒心が起きるのだ」

「その電報に書いてあるのか?」私は尋ねた。

彼はその電報を声に出して読んだ。

「本当に信じられないグロテスクな経験をしました。ご相談願えますか?」

「スコット・エクルズ」

「チャリングクロス郵便局」

「男性かそれとも女性か?」私は尋ねた。

「ああ、もちろん男だ。返信料つきの電報を送ってくる女はいない。女ならもう来ているだろう」

「会うつもりか?」

「ワトソン、カラザーズ大佐を収監して以来、僕がどれくらい退屈しているか知っているだろう。僕の心は作った工場に繋がれおらず、自らをバラバラにしてしまう競争用のエンジンみたいなものだ。生活はありきたりで新聞はろくな記事がない。犯罪社会から大胆さと冒険心は永遠に消え去ったようだ。どんなにつまらなそうに見えるとしても、新しく来た事件を捜査するかどうか、それでも僕に尋ねられるかね?しかし僕が間違っていなければ依頼人が来たな」

| ウィステリア・ロッジ1 1 | ウィステリア・ロッジ1 2 |