| 孤独な自転車乗り 6 | 孤独な自転車乗り 7 |

そこから先は、高台を過ぎて、もうその乗り物を見ることは出来なかった。しかし我々は先を急いだ。座りがちの生活をしている私にはこの速さはちょっと体にこたえたので、どうしても遅れ始めた。しかしホームズは、ペースを落とさなかった。彼は無尽蔵の精神エネルギーを蓄えていて、いつでもそれを利用できたからだ。彼の弾むような足取りは全く緩まなかったが、私から100ヤード先まで行った時、突然立ち止まった。そして彼が絶望したように手を振り上げるのが見えた。同時に、空の馬車を引いた馬が手綱を引きずったまま駆け足で曲がり角を回って姿を現し、こちらにぐんぐんと近づいてきた。

「遅すぎた、ワトソン、遅すぎた!」私があえぎながら彼の横まで走っていくとホームズが叫んだ。「早めの列車に乗るというのを見越しておかなかったとは、なんて馬鹿なんだ!これは誘拐だ、ワトソン、 ―― 誘拐だ!殺されたのか!どうなったか分からん!道を塞げ!馬を止めろ!それでいい。さあ、飛び乗れ、この大失敗の取り返しがつくのか確かめるぞ」

我々は馬車に飛び乗った。そしてホームズは馬を返した後、鋭く鞭をくれ、道を素早く戻った。曲がり道を回ると、屋敷と荒地の間の道全体が一望に見渡せた。私はホームズの腕をつかんだ。

「あいつがいる!」私はあえぎながら言った。

孤独な自転車乗りが我々の方に向かっていた。彼は持てるエネルギーをペダルの上に掛けるために、頭を下げ背を丸め、競輪選手のように走ってきた。突然、彼は顎鬚を生やした顔を上げ、我々がすぐ近くにいるのを見ると、自転車から飛び降りて止まった。石炭のように真っ黒な顎鬚は真っ青な顔と奇妙な対比をなしていた。そして彼の目は熱があるようにギラギラしていた。彼は我々と馬車を見回した。その後、彼の顔に驚きの様子が表れた。

「オイ!そこで停まれ!」彼は自転車を道を塞ぐように押さえて叫んだ。「どこでその馬車を手に入れた?停まれ、オイ!」彼は拳銃をサイドポケットから取り出して叫んだ。「停めろと言っている、さもなくば本当に馬に銃弾を撃ち込むぞ」

ホームズは手綱を私の膝に投げ捨てて馬車から飛び降りた。

「お前は我々が会いたいと思っていた男だ。バイオレット・スミスさんはどこだ?」彼は急いで要件を言った。

「それはこっちが訊きたい話だ。お前たちが乗っているのは、彼女の馬車だ。行き先は分かっているはずだ」

「この馬車は道で見つけた。中には誰も乗っていなかった。その若い女性を助けるために引き返してきたのだ」

「しまった!しまった!どうすればいいんだ?」見知らぬ男は叫んだ。「あいつらが彼女を奪ったんだ。ウッドレィの悪魔野郎と極悪牧師だ。来い、あんたら、来てくれ、もし本当に彼女の友人なら来るんだ。俺の味方になってくれ。彼女を救おう。もし俺がチャーリントンの森に自分の死体をさらすことになってもだ」

彼は拳銃を握って狂ったように生垣の切れ目に向かって走った。ホームズは彼を追った。そして私も道端の草を食んでいる馬を残してホームズを追った。

「奴らが通ったのはここだ」彼は泥道の上の幾つかの足跡を指差して言った。「オイ!ちょっと待て!茂みの中のこれは何だ?」

それは革紐とゲートルをつけ、馬丁のような服装をした17歳くらいの青年だった、彼は膝を上げて、仰向けに横たわっていた。頭にはひどい裂傷があった。彼は意識を失っていたが生きていた。私は傷を一目見て怪我は骨まで達していないのが分かった。

「馬丁のピーターだ」見知らぬ男が叫んだ。「彼女の馬車を御していた男だ。あのけだもの達は彼を引っ張り出して殴りつけた。彼は寝かせておこう。もうどうしようもない。しかしあの女性を襲った最悪の運命から救出することは出来るかもしれない」

我々は必死に森の中を曲がりくねっていく道を走った。家を取り巻く生垣まで来た時ホームズが我々を呼び止めた。

「奴らは家には行っていない。足跡が左にある、 ―― ここだ、月桂樹の茂みの横だ。ア!言わないことじゃない」

彼が話していると、甲高い女性叫び声が、 ―― 恐怖の錯乱に震えた絶叫が ―― 、目の前の密集した低木の茂みの向こうからわき上がった。叫び声がほとんど悲鳴のようになった瞬間、窒息して喉が鳴るような音が聞こえて、突然悲鳴がやんだ。

「こっちだ!こっちだ!奴らはボーリング場にいる」見知らぬ男が茂みを駆け抜けながら叫んだ。「ああ、卑劣な犬めが!ついて来て、皆さん、遅すぎた!遅すぎた!なんということだ!」

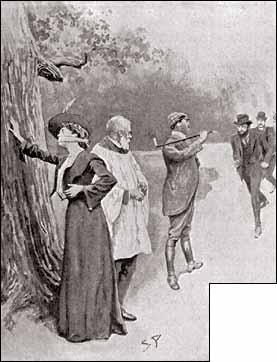

我々は突然あたりを古い木立に囲まれた見事な芝生の空き地に飛び込んだ。その一番奥の大きな樫の木陰の中に、奇妙な組み合わせの三人が立っていた。一人は依頼人の女性で、口にハンカチを巻きつけられれ、気を失ってぐったりした。その向かいに、残忍そうなむくんだ顔の赤い口髭を生やした若い男が立っていた。彼はゲートルを巻いた足を広げ、片手を腰に当て、もう一方の手で乗馬鞭を揺らしていた。全身が勝ち誇ったような虚勢を張っている感じだった。明るいツイードスーツの上に短い法衣をまとった灰色の顎鬚の老人が、二人の間にいて、明らかにちょうど結婚式を終えたところだった。我々が現われると祈祷書をポケットに入れ、邪悪な花婿に陽気な祝いの言葉をかけて背中をポンと叩いたからだ。

「結婚したのか?」私は息を切らしながら言った。

「来い!」先導役の男が言った。「来い!」彼は空き地を走って行った。ホームズと私はすぐ後を追った。我々が近付くと、女性がよろめいて木の幹にもたれかかった。ウィリアムソン元牧師は、嘘臭い礼儀正しさでお辞儀をし、ごろつきのウッドレィは、浮かれたように野蛮で大きな笑い声を上げて前に出てきた。

「顎鬚はとったらどうだ、ボブ」彼は言った。「はっきりとお前だと分かるぞ。さて、お前とそこのお友達は、俺がウッドレィ夫人を紹介できる絶好のタイミングでやって来たな」

我々を連れてきた男の返答は奇妙なものだった。彼は変装していた黒い顎鬚をつかむと、それを地面に投げ捨て、その下にあった、綺麗に髭を剃った面長の顔をあらわにした。それから、彼は拳銃を構えて若い悪党に向けた。悪党は手に持ったぶっそうな乗馬鞭を揺らしながら彼に向かって近寄って来ていた。

| 孤独な自転車乗り 6 | 孤独な自転車乗り 7 |