「さあ、ワトソン」ホームズは依頼者が帰るとこう言った。「一体全体どう思う?」

「さっぱりわからない」私は正直に言った。「これは本当に謎めいた事件だ」

「一般的に」ホームズは言った。「最も奇妙な出来事は、分かってみるとたいして神秘的ではない。普通は、特徴のない犯罪ほどやっかいなものだ。ちょうどありふれた顔が最も見分けにくいようにな。しかし、この事件はもたもたしておれん」

「これからどうするつもりだ?」私は尋ねた。

「タバコだ」ホームズは答えた。「この問題はゆうに三服分はある。50分は話し掛けないように頼む」ホームズはイスから体を起こして丸めた。痩せた膝を鷹のような鼻に近付け、黒いクレーパイプをある種の妙な鳥の嘴のように突き出して、目を閉じて座っていた。私はホームズが眠ってしまったのだという結論に達した。実際私も、うとうとしかけていたのだが、ホームズは突然イスから跳ね起きて、意を決したような毅然とした態度で、パイプをマントルピースの上においた。

「セント・ジェームズ劇場で今日の午後サラサーテの劇がある」彼は言った。「どうだワトソン、何時間か費やす気はあるか?」

「今日はすることがないな。開業医は退屈な仕事だ」

「では帽子を被って行こう。僕は最初にシティを抜けていこうと思う。それから途中でちょっと昼食をとろう。プログラムにたくさんドイツ音楽があったが、イタリアやフランス音楽よりもずっと僕好みだ。ドイツ音楽は自分を見つめさせるようなところがある。そして僕はそうしたいのだ。さあ、行こう!」

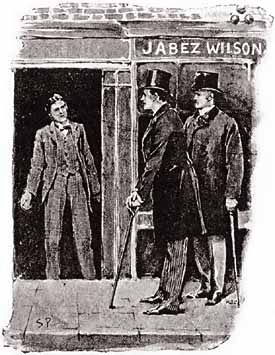

我々は地下鉄でアンダスゲートまで行った。そして少し歩くと、今朝聞いた奇妙な話の現場のサクス・コバーグ・スクエアに着いた。昔賑やかだった頃の体面を保とうとしているような狭い小さな場所だった。レンガ造りの薄汚い二階建ての家並みに四方を囲まれた小さな手すり付きの囲い地に雑草が一面に生え、ニ、三のしおれた月桂樹の茂みが、煙っぽくあまり生育に適していない空気と必死に戦っていた。白文字で「ジャベズ・ウィルソン」と書かれた、3つの金箔を圧した玉と褐色の板が、角の家に掲げられており、赤毛の依頼人が仕事をしている場所を表していた。シャーロックホームズはその前で立ち止まり、細めた瞼の間から見える眼をキラリと輝やかせ、首をかしげて全体を見回した。ホームズはずっと家を鋭く見ながら、通りをゆっくりと歩いて角まで行った。最後に質屋まで戻ってくると、敷石をステッキで激しく二、三度叩いた。ホームズはドアまで行ってノックした。すぐに綺麗に髭を剃った利発そうな男がドアを開け、中に入るように言った。

「ありがとう」ホームズは言った、「ただストランド街にはここからどう行ったらいいかを聞きたいだけなんだ」

「3つ目を右、4つ目を左」使用人は早口に言うと、ドアを閉めた。

「切れる奴だ」ホームズは歩き去りながら言った。「僕の判断では、彼はロンドンで四番目に切れる男だ。大胆不敵さにかけては、あいつは三番目になるかもしらんな。以前から彼のことは知っている」

「確かに」私は言った。「ウィルソンさんの使用人は、かなり赤毛組合の謎に加担している。君はあの男を見るためだけに道を聞いたに違いないな」

「あの男じゃない」

「では何だ?」

「彼のズボンの膝だ」

「それで何を見たんだ?」

「あるだろうと思っていたものをだ」

「どうして敷石を打ったんだ?」

「ワトソン、今はおしゃべりじゃなく観察の時だ。ここは敵地だ。偵察する必要がある。サクス・コバーグ・スクエアの事はある程度分かった。その裏に何があるか、これから探索しよう」

私たちは奥まったサクス・コバーグ・スクエアの角を曲がって表の道路に出た。正面から見る光景と裏側から見た光景とは非常に対照的だった。そこはシティを北西方向に横切る幹線道路の一つだった。道路は仕事の馬車で溢れ返り、やって来る流れと出て行く流れで、大変な渋滞になっていた。歩道は急ぎ足の歩行者が群れをなしていた。立派な店舗と風格ある事務所の連なりを見ると、そこが私たちがついさっきまでいたひなびて活気のない区画と裏で隣接しているとは到底思えなかった。

「さて」ホームズは街角に立ち、通りの方向を見ながら、言った。「個々の建物の順序を覚えておきたい。ロンドンの正確な知識を持っておくことは僕の趣味の一つだ。モーティマズがある、タバコ商だ、小さな新聞店、シティ・アンド・サバーバン銀行のコバーグ支店、ベジタリアン・レストラン、マクファーレン馬車製造の倉庫。こう通って我々はちょうど別のブロックに来た。さあ、ワトソン、仕事は終わったよ。ちょっと劇でも見に行こう。コーヒーとサンドイッチ、そしてすべてが甘美で優雅で調和のとれたバイオリンの国に行こう。悩ましい謎を持ちこんでくる赤毛の依頼人がいない場所だ」