私はこれ以降、彼ともう一度次の日の夜、いつものストランド街のレストランで食事をするまでホームズと会っていなかった。会談が上手くいったかを尋ねると、彼は肩をすぼめた。それから彼は話をしたが、私はそれを次のように再構成しておくことにする。彼の厳しく冷淡な表現は、日常生活の言葉へと少し柔らかく訂正しておく必要がある。

「面会することに関してはなんら問題がなかった」ホームズは言った。「あの女性は婚約で途方もない親不孝をしたので、それをあがなおうとして、どちらでもいいような事全てに、自慢たらしく見え透いた親孝行をしているからね。将軍が電話をかければ、準備は終わりだ。そして激しいミス・ウィンターは予定通りに現れた。だから五時半、老戦士が住んでいるバークレイ街104の外に我々は辻馬車から降り立った。そこは、教会でさえも浮ついて見えるような古い荘厳なロンドンの大邸宅だった。下僕が大きなベージュのカーテンがかかった応接間に案内し、そこでその女性が待っていた。上品ぶった、顔色の悪い、非社交的な、よそよそしく近寄り難い姿は山の上に作った雪像のようだった」

「彼女についてどう説明すればいいか本当に分からないよ、ワトソン。事件が終わるまでに君が彼女に会う機会があれば、君の文章表現の才能が役に立つだろうな。彼女は美しい。しかし何かに夢中になっている狂信者のような、現実離れした別世界の美しさだった。中世の大画家たちの絵の中にそういう顔を見たことがある。いったいどのようにしてこんな浮世離れした生き物にケダモノのような男がその前足を掛けられたのか、想像もできんな。聖人とケダモノ、石器人と天使、いかに両極端が呼び合うかは、君もすでに知っているかもしれないが、これ以上に無残な状況は絶対に見たことがないはずだ」

「彼女は何の用で来たか知っていた。もちろん、あの悪党が彼女にこちらの悪口を吹き込むのに抜かりのあるはずがなかった。ミス・ウィンターが現れたのにはちょっと驚いたようだが、彼女は我々をそれぞれの椅子に手招きした。あたかもお偉い尼僧院長がちょっとみすぼらしい托鉢修道士二人を受け入れるかのようだったな。もし高慢になりたいと思うなら、ワトソン、ミス・ヴァイオレット・ド・メルヴィルの講義を受けるといいよ」

「『何の御用でしょう』彼女は氷山から吹き降ろす風のような声で言った。『あなたの名前はよく存知あげています。聞いたところでは、あなたは私の婚約者のグラナー男爵の悪口を言うために来られた。父の求めがあればこそ、私はあなたとお会いしています。だからあらかじめ申し上げておきます。あなたが何をおっしゃってもほんのわずかでも私の気持ちを動かすことはできないと』」

「僕は彼女が気の毒になったよ、ワトソン。一瞬、僕は自分の娘ならこう感じるだろうという気持ちで彼女の事を思った。僕が雄弁なことはほとんどない。僕は頭は使うが心遣いはしないのでね。しかし僕は本当に彼女に訴えたよ、自分の性格の中で見つかる思いやりの限りを尽くした言葉でね。僕は彼女に、結婚してからやっと男の本性に気づいた女性の恐ろしい立場をはっきりと目に浮かぶように説明したよ。血にまみれた手と好色な唇で抱擁されても、受け入れるしかない女性の事をね。僕はあらゆる手を使った。恥、恐れ、苦悩、絶望、全部だ。僕がどれだけ熱い言葉を尽くしても、象牙のような頬にほんのわずかの赤みも、放心したような目に一条の感情のきらめきも、もたらすことは出来なかった。僕はあの悪党が後催眠の効果について話していたことを思い出したよ。あの女性が地上を離れ、何か恍惚とした夢の中に生きていると言っても、信じてもらうことが出来ただろうな。しかし、彼女の返答には何一つあいまいな点はなかった」

「『忍耐強く話を聞きましたが、ホームズさん』彼女は言った。『まったく、心が動かされることはありませんでした。婚約者のアデルバートが波乱に満ちた人生を送ってきたことは知っています。彼が激しく憎まれ、この上なく不正な中傷を浴びたこともです。あなたは私に中傷を聞かせに来た最後の人物というだけの事です。もしかするとあなたは好意かもしれません。しかしあなたはお金で動く代理人だという話です。そういう人間は喜んで彼の敵と同じように男爵のためにも活躍するのでしょうね。しかしどうであれ、あなたにはこれを最後にきっぱりと分かっていただきたいのです。私は彼を愛し、彼も私を愛し、そして世界中の意見は、その窓の外にいる鳥のさえずり以上のものではないということを。もし彼の高貴な人格が一瞬、地に堕ちた事があるとしても、おそらく、その本来の高みへ引き上げるため、私が特に使わされたのでしょう。ところで』ここで彼女は僕の連れに目をやった。『この若い女性はどなたですか』」

「僕が答えようとした時、女が旋風のように話し出した。もし炎と氷がぶつかり合うところを見たことがあれば、この二人の女性はまさにそれだった」

「『あたいが誰か言ってやるよ』彼女は椅子から飛び上がって叫んだ。彼女の口元は激情に完全にゆがんでいた。『あたいはあいつの最後の女さ。あたいはあいつが誘惑し、使い、滅ぼし、ごみの山に投げ捨てた百人の女の一人さ。あんたもそうなるのさ。あんたのごみの山は墓場になりそうだね。そしてそれが一番いい場所さ。いいかい、馬鹿な女、あんたがこの男と結婚したら、あいつはあんたの死神になるんだよ。心臓を刺すかもしれないし、首を折るかもしれない。しかしなんにしてもあいつはあんたを殺す。あたいが話しているのはあんたのためを思っているからじゃない。あんたが生きようが死のうがあたいはこれっぽっちも気にしないさ。それはあいつが憎いからさ。恨んでいるからさ。仕返しをしたいからさ。あいつがあたいにしたことに対してね。しかし同じことさ。だからあんたはあたいをそんな風に見る必要はないよ、綺麗なお嬢様。あんたはあたいよりも堕ちるかもしれないからさ。あんたがあいつと手を切る前にな』」

「『そんな話を聞きたくはございません』ミス・ド・メルヴィルは冷たく言った。『はっきり言わせていただけば、私は婚約者がこれまでの人生で下心のある女性たちに捕まって、三度の付き合いをした事を知っています。そして私は、彼がもし悪い事をしたのなら、それに対して心から後悔していると確信しています』」

「『付き合いが三回だって!』僕の連れは金切声をあげた。『この馬鹿!お前は全くの大馬鹿者だ!』」

「『ホームズさん、話はもうここまでにしてください』彼女は氷のような声で言った。『私は、父の要望に従ってあなたとお会いしましたが、この人のたわ言を聞く義務はありません』」

「呪いの言葉と共に、ミス・ウィンターは前に飛び出した。そしてもし僕が彼女の手首をつかんでいなかったら、彼女はこの腹立たしい女性の髪の毛を引っ張っていただろう。僕は彼女を扉の方に引きずっていき、誰にも見られずに馬車に戻すことができて、やれやれと思ったよ。彼女は怒りで我を忘れていたからね。あのよそよそしい態度には僕自身も本当に腹が立ったよ、ワトソン。こちらが助けようと奔走しているあの女の落ち着き払った冷淡さと極度の自己満足には、言葉でいえないほど癪に障るものがあったからね。さあ、これでもう一度君は現状を正確に把握したわけだ。そして僕が新たに手段を練り直さなければならないことは確かだ。この最初の一手に効果がなかったからね。僕は君とは連絡を密にするつもりだ、ワトソン。君の手を借りたい場面が出てくるのはまず間違いない。しかしこちらが次の一手を指す前に、向こうが手を打ってくる可能性もあるな」

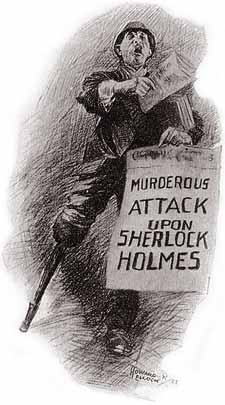

その読みが当たった。彼らの一撃が加えられた、・・・・いや、私はその女性が知らされていたとは到底信じられないので、彼の一撃というべきか。私は新聞売りのポスターを目にして電撃的な恐怖を覚えた時、自分の立っていた敷石を今も覚えている。片足の新聞売りが夕刊を広げていたのはグランドホテルとチャーリングクロス駅の間だった。それは彼と最後に話をしてからわずか二日後だった。そこに、黄色い紙に黒い文字で、恐ろしいポスターが掲げられていた。

シャーロックホームズ

殺人未遂事件発生