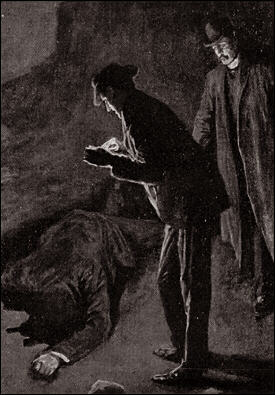

低いうめきが我々の耳に入った。左側からまた聞こえた!その方向は、岩の稜線が切り立った崖になっていて、岩がちりばめられた斜面の上に突き出ていた。そのギザギザした面に、羽を広げた鷲のような黒い妙な形の物体があった。私達がそこへ走っていくと、ぼんやりとした輪郭線がはっきりとした形をとった。それはうつ伏せに地面に倒れた男だった。頭は体の下に恐ろしい角度で折り畳まれていた。あたかも宙返りをしている最中のように肩は丸められ背は弓なりになっていた。その姿勢があまりにも奇怪だったので、私は聞こえてきたうめき声が彼の断末魔だったことに、一瞬気づかなかった。私たちがかがみ込んでいる黒い物体は、もう何の音もたてなかった。ホームズはその体に触れ、恐ろしい叫びを上げてもう一度手を上げた。彼が吸ったマッチのきらめきが、血がべっとりとついた手を照らし、犠牲者の砕けた頭蓋骨から出てゆっくりと広がっていく血だまりを照らした。そのマッチは、私たちを呆然とさせる別の物体をも照らし出した。その死体はサー・ヘンリー・バスカヴィルだったのだ!

ホームズも私も見間違えようがなかった。独特の赤味がかったツイードのスーツ、それは我々がベーカー街で彼と初めて会った朝、彼が着ていたまさにその服だった。私たちは一瞬、それをはっきりと目にした。その後マッチの火は、二人の心から希望の火が消えたかのように、揺らめいて消えた。ホームズはうめいた。そして彼の顔は暗闇で白く浮かび上がった。

「獣め!獣め!」私は両手を握り締めて叫んだ。「ああ、ホームズ、彼から離れてこんな目にあわせた自分自身が許せない」

「もっと非難されるのは僕の方だ、ワトソン。綺麗に回りを囲ってからケリをつけようとして、僕は依頼人を犠牲にしてしまった。これは、僕が探偵業で受けた最大の衝撃だ。しかし夢にも思わなかった、 ―― 夢にも思わなかった ―― 、僕があれほど警告したのにも関わらず、一人で荒野に行くような命知らずな真似をするとは」

「私たちは彼の叫び声を聞いたのに、 ―― ああ、あの叫び声! ―― 救う事が出来なかった!彼を死に追いやった野蛮な犬はどこにいる?この瞬間もあの岩の間に潜んでいるかもしれん。そしてステイプルトンだ。奴はどこだ?この償いをさせてやる」

「償いは僕がきっとさせる。叔父と甥が殺された、 ―― 一人はあの獣を見ただけでそれを超自然のものだと思い、恐怖で死んだ。もう一人はそれから逃げようと取り乱して死んだ。しかし今、我々はあの男と、その獣の関係を証明しなければならない。我々が耳にした声以外、犬の存在を証明する物はない。サー・ヘンリーの死因は明らかに墜落死だ。しかし、畜生、なんてずる賢い奴だ。もう一日あればあいつを捕まえられたのに!」

私たちは、長くつらい骨折りがこんなにも悲しい結末で終わるという、突然の取り返しのつかない惨事に打ちのめされ、捻じ曲がった死体の両側で辛さを噛み締めながら立っていた。その時月が昇ったので、私たちは哀れな友人が落ちた岩の頂上に登った。そしてその頂きから半分銀色で半分闇の暗い荒野に目を凝らした。遠く、数マイル向こう、グリンペンの方角に、一つの黄色い光がずっと輝き続けていた。それは人里離れたステイプルトン兄弟の家の明かりに違いなかった。私はそれを見ながら、苦い罵りをつぶやいて、拳を突き出した。

「なぜすぐに彼を捕まえない?」

「この事件は解決できていない。あの男は極度に用心深くずる賢い。何を知っているかが問題ではない、何を証明できるかだ。もし間違った行動をとれば、あの悪党はここから逃げ出すかもしれない」

「私たちに何ができるんだ?」

「明日になればやることはいっぱいある。今夜出来るのは可哀想な友人の通夜をする事だけだ」

私たちは一緒に切り立った斜面を下り、銀色の岩の上に黒くはっきりと浮かぶ死体に近づいた。捻じ曲げられた四肢の苦痛が、沈痛な衝動と共に私の心を打ち、目から涙が溢れてきた。

「助けを呼ばないといけないな、ホームズ!彼を館まで運んでいくのは無理だ。何事だ。気でも狂ったか?」

彼は叫び声を上げ、死体にかがみこんでいた。今、彼は小躍りして笑いながら私の手を握り締めた。これが厳しく、自制心のある私の友人か?こんなに熱い男だったとは!