まるでステイプルトンが虫取り網を手にして止まった蝶ににじり寄るように、私は慎重に歩を進めながらその小屋に近づいた。そして、私はその小屋が実際に住居として使われていると確信した。巨石の間になんとはなく道のようなものがあり、扉となっている荒れ果てた開口部まで続いていた。中は静まり返っていた。未知の人物がそこに潜んでいるか、荒野をうろついているかは分からなかった。これから何が起きるかを想像すると、背筋がゾクゾクした。私は、脇に煙草を投げ捨て、拳銃を握ると、扉に向かって素早く歩きながら中を覗きこんだ。誰もいなかった。

しかし小屋の中には、ここが目的の場所だという証拠が沢山残されていた。確かにあの男は、ここに住んでいる。毛布を何枚か丸めたものが防水紙に包まれて、新石器時代の人間が寝ていた岩の厚板の上に置いてあった。大雑把な火床には火の燃えた跡が堆積していた。その横に、幾つかの調理道具と、水が半分入ったバケツがあった。空缶が散乱しており、この小屋にかなりの期間人が住んでいたことを物語っていた。そして光と影の網目模様に目が慣れて来た時、金属製コップと半分中身の入った酒瓶が隅に置いてあるのが目にとまった。小屋の真中には、テーブルとして使われている平らな石があり、その上に小さな布の包みが置いてあった。それは、間違いなく私が望遠鏡で覗いた時、少年が肩にかけていた包みだった。その中にはパンの塊、タンの缶詰、桃の缶詰が二個入っていた。その包みを調べた後で、もう一度下ろそうとした時、字が書かれた紙が底に入っているのを見て、ハッとした。私はその紙を取りだした。鉛筆で荒々しく、こう書きなぐられていた。「ワトソン博士はクーム・トレーシーに行った」

私はこの短い文が何を意味するのかを考え、しばらく紙を手にしたまま立っていた。ということは、謎の男につけまとわれていたのは、サー・ヘンリーではなく、私だったのか。この人物は自分で私をつけるのではなく、代理人を使って、 ―― 多分あの少年だ ―― 、私の後をつけていた。そしてこれが代理人からの報告だ。もしかすると荒野に来て以来、私の行動は逐一監視され、報告されていたのかもしれない。私は、ずっと細かい網が周り張り巡らされているような、目に見えない圧力を感じていた。計り知れない巧妙さと繊細さで非常に軽く包囲されているので、自分が実際にその網に捕らわれていると気づくのは、本当に特別な瞬間だけだ。

もしこれが報告書だとすれば他にもあるかもしれないと思い、私は小屋の中を見回して調査した。しかし手紙のようなものは全くなかった。それどころか、こんな奇妙な場所に住んでいる男の素性や目的に繋がりそうな痕跡も、何一つ見つからなかった。ただ、この人物は質実な生活習慣で、不便な生活をほとんど苦にしない男に違いない。土砂降りの雨と大きな穴の開いた屋根を考えると、この荒れ果てた住居に住んでいる男が、どれほど堅固で不変の目的を持っているかが理解できた。彼は悪意を抱いた敵なのか、それとも、ことによると守護神なのか?私はそれを知るまで決してこの小屋を離れないと決意した。

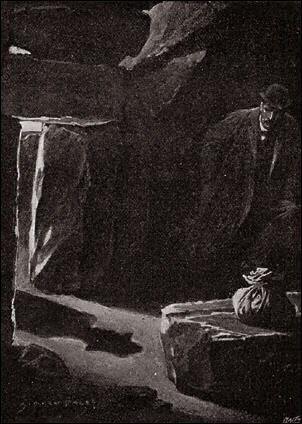

外では太陽が低く落ちて行き、西の空は赤と金色に染まって燃え立つようだった。その光が巨大なグリンペン湿地帯に点在する遠くの沼に反射し、赤い斑点として照り返されていた。二本のバスカヴィル館の塔が見え、遠くにグリンペン村を示す煙がぼんやりと立ち昇っていた。両者の間の丘の向こうに、ステイプルトンの家があった。金色の夕方の光の中で、全ては甘く落ち着いて平和だった。しかしこの光景を眼前にしても、私は平和な自然を鑑賞していたのではなかった。ただ、一瞬ごとに近づいてくる、予想のつかない対決の恐怖に震えていた。神経は張り詰めていたが、不退転の決意で、私は小屋の暗く奥まった場所に座り、住人が帰ってくるのを静かに待ち構えていた。

その時、ついに足音が聞こえた。遠くで靴が石を踏む鋭いガリッという音がした。それから足音がどんどんと近づいてきた。私は一番暗い隅に身を潜め、ポケットに入れた銃の撃鉄を起こした。この謎の男について何かを知るまでは、自分の身はかえりみない決意だった。長い間、足音が途絶えていた。それは男が立ち止まっていることを示していた。その後、もう一度足音が近づいてきて、小屋の開口部に人影が落ちた。

「素晴らしい夕暮れだ、ワトソン」耳に覚えのある声が聞こえた。「中にいるより外の方が、実にすがすがしいと思うよ」