その時刻よりもずっと前に話に戻る運命だった。そしてその状況は、彼が扉に飛びついた時とほとんど変らないショックを私に与えた。私は立ったまましばらくの間、ベッドに横たわった物言わぬ姿を見ていた。彼の顔はほとんどシーツに覆われて寝ているようだった。それから、落ち着いて本を読む事ができず、私は全ての壁を飾っている有名な犯罪者の写真を確かめながらゆっくり部屋を歩いて回った。最後に、目的の無いそぞろ歩きをして、私はマントルピースまで来た。散らかったパイプ、煙草の袋、注射器、ペンナイフ、拳銃の弾、そのほかのガラクタが一面に散らかっていた。それらの真ん中に、滑らせて開ける蓋がついた小さな白黒の象牙の箱があった。それはしゃれた品物だった。だから私は手を伸ばしてもっとよく調べようとしたがその時・・・。

彼が恐ろしい叫び声をあげた、 ―― 通りの下まで聞こえたかもしれない叫び声だった。この恐ろしい絶叫に私はぞっとして鳥肌がたった。私が振り返ると、引きつった顔に半狂乱の目が見えた。私はその小さな箱を手にして呆然として立っていた。

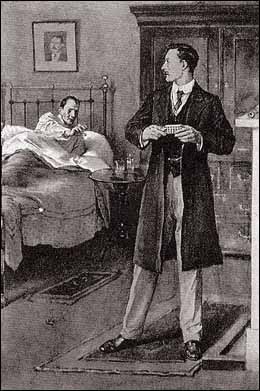

「それを下ろせ!下ろせ、今すぐ、ワトソン、 ―― 今すぐだ、言っているだろう!」私がその箱をマントルピースに戻した時、彼の頭はまた枕に沈み込み、安心したように深いため息を漏らした。「僕は自分の物を触られるのが大嫌いだ、ワトソン。僕が嫌いなことは君も知っているだろう。君は限界以上に僕をいらいらさせるな。先生、・・・・君は患者を精神病院に送るに足ることをしている。座ってくれ、そして僕を休ませてくれ!」

この出来事は私の心に非常に不愉快な印象を残した。乱暴で原因不明の興奮、彼の普段の温厚さからはるかに隔たったこの容赦のない言い方、これらは私に彼の心がどれほどひどく混乱しているかを示していた。あらゆる破滅の中で、気高い精神の破滅が最も嘆かわしい。私は意気消沈して決められた時間が過ぎるまで無言で座っていた。彼は私と同じぐらい時計を見ていたようだった。なぜなら、彼が以前と同じように熱にうなされた元気さで話し出したのはほとんど六時になるかどうかという時だった。

「今、ワトソン」彼は言った。「ポケットに小銭を持っているか?」

「ああ」

「銀貨は?」

「いっぱいある」

「半クラウン金貨は何枚ある?」

「五枚だ」

「ああ、少なすぎる!少な過ぎる!なんと不幸なことだ、ワトソン!しかし、それなら君はそれをベストのポケットに入れるといい。それから残りの金は全部左のズポンのポケットに。ありがとう。それではるかにバランスがよくなるだろう」

これは全くの狂気だった。彼は身震いした。そしてまた、咳と嗚咽の間のような音をたてた。

「そろそろガス灯に火を入れてくれ、ワトソン、しかし非常に慎重にな、一瞬たりとも半分以上明るくしないように。慎重にするように頼む、ワトソン。ありがとう、それでちょうどいい。いや、ブラインドを下ろす必要はない。次に申し訳ないがこのテーブルの僕の手の届くところにちょっと手紙と書類を置いて欲しい。ありがとう。それからマントルピースのゴミを少し。素晴らしい、ワトソン、そこに砂糖つかみがある。それを使ってあの小さな象牙の箱をはさんで、書類の間に置いてくれ。結構!ロウワ・バーク街のカルバートン・スミス氏のところに行って彼を連れてきてくれ」

実を言うと、医者を連れてくるという私の願いは少し弱まっていた。哀れなホームズは明らかにせん妄状態であり、彼を残していくのは危険に思えたからだ。しかし、彼はそれまで頑固に拒んでいたの同じように、今度は熱心に指名した人物に相談したがった。

「そんな名前はまったく聞いたことがないが」私は言った。

「おそらくないだろう、ワトソン。君は地球で一番この病気に詳しいのが、医者ではなく、農場主だと知って驚くかもしれない。カルバートン・スミス氏は有名なスマトラの住人で、今ロンドンに滞在中だ。この病気が彼の農場で大流行した。そこは医学の助けを当てに出来ないほどへんぴだったせいで彼は自分でそれを勉強することになり、かなり広範囲に役立つ結論を得た。彼は非常に几帳面な人物だ。だから僕は君に六時前に出発して欲しいとは思わなかった。僕は彼が書斎にいないことをはっきり知っていたからだ。もし君が彼をここに来るように説得することができて、この病気の独特の経験を生かしてもらえるなら、この病気の研究は彼の最も貴重な趣味だが、彼が僕に手助けできることは疑いようがない」

私はホームズの話を連続し、まとまった話として書いており、どれほど彼が病気による苦痛で、あえぎ、手を握り締めて途切れ途切れに話したかという事を表現してはいない。彼の外見は私が一緒にいた数時間の間に悪い方向に変わっていた。熱の花は更に目立つようになり、黒い窪みから目はもっとギラギラと輝き、そして冷や汗が額に光っていた。しかし彼は自信に満ちた勇ましい話し方をまだ続けていた。最期の息を引き取るまで彼は常に支配者であり続けるのだろう。

「君が受けた僕の印象を正確に彼に伝えてくれ」彼は言った。「君の心に映った印象をそのまま告げてくれ、・・・・瀕死の男・・・・、瀕死で意識混濁の男。実際、海底の底全体がカキの塊で埋め尽くされないのがなぜか理解できない。カキはあれほど繁殖力が旺盛なのに。ああ、話がそれた!頭脳が頭脳を制御するというのは奇妙だ!何を話していたかな、ワトソン?」

「カルバートン・スミス氏に対する僕への指示だ」

「ああそうだ、思い出した。僕の命がかかっている。彼に訴えてくれ、ワトソン。僕と彼との関係は最悪だ。彼の甥、ワトソン、・・・・僕は不正行為の疑いを持ち、僕は彼にそれを分からせた。甥は恐ろしい死に方をした。彼は僕に恨みを抱いている。彼をなだめてくれ、ワトソン。頼み、懇願し、どんな手段を使っても彼をここに連れてきてくれ。彼なら僕を助けられる、・・・・彼しかいない!」

「彼を連れてくる必要があるのなら、辻馬車に押し込んでもいい」

「そういうことはしないでくれ。来るように説得してくれ。それから君は彼より先に戻ってきてくれ。彼と一緒には来れないと何か言い訳をして。忘れるな、ワトソン。僕を失望させないでくれ。君はこれまで僕を失望させたことがない。間違いなくカキの繁殖を制限する天敵がいる。君と僕は、ワトソン、我々はそれぞれの役割を果たしてきた。では、この世はカキが氾濫することになるのか?いや、いや、恐ろしい!君は思ったことを全部言ってくれ」

私には、偉大な知性が馬鹿な子供のように話している印象しかなかった。彼は私に鍵を渡した。だから私は彼が鍵をかけて閉じこもらないようにこれ幸いとそれを持って出た。ハドソン夫人は震えてすすり泣きながら廊下で待っていた。私が下の階に下りたとき後ろで、ホームズが甲高く弱々しい声で何かうわごとを唱えているのが聞こえた。表で私が立って笛で辻馬車を呼んでいると、一人の男が霧の中から私のところにやってきた。

「ホームズさんの様子はどうですか?」彼は尋ねた。

それはツイードの私服を着た古い知り合いのロンドン警視庁、モートン警部だった。

「非常に悪いですね」私は答えた。

彼は非常に奇妙に私を見た。もし天気が悪くなければ、私は玄関の明かりの中で、彼が嬉しそうな顔をしたと想像したかもしれなかった。

「そんな噂を聞きましたね」彼は言った。

辻馬車がやってきたので私は彼と別れた。