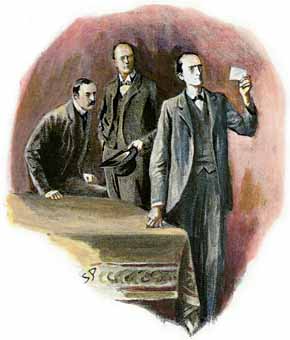

階段を上がって来る重い足音が聞こえた。その直後、背が高く、赤ら顔で、綺麗に髭をそった男が入ってきた。澄んだ瞳と血色の良い頬は、ベーカー街の霧から遠く離れた生活を物語っていた。彼が入って来た時、引き締まるような東海岸の空気がさっと流れ込んできたような気がした。私たち二人と握手をして座ろうとした時、彼は私がさっき調べてテーブルの上に置いていた奇妙な記号が書かれた紙に目を留めた。

「ホームズさん、いかがでしょう。これについて何か分かりましたか?」彼は大きな声で言った。「あなたは妙な謎が好きだという話ですが、私はこれより奇妙なものは見つからないと思います。私が来る前にこれを調べる時間があるかもしれないと思ったので、前もってこの紙を送ったのです」

「これは確かに相当興味深い絵です」ホームズは言った。「一見したところ、ちょっとした子供のいたずら書きのように見えますね。踊る人のような不思議な絵がいくつか描かれています。なぜこの妙な絵がそれほど重要だとお考えですか?」

「私はまったく重要には思えません、ホームズさん。しかし妻はそう考えています。妻はこれを死ぬほど怖がっています。妻は何も言いませんが、目に恐怖の色が見えます。だから、私はこの絵を徹底的に究明していただきたいのです」

ホームズはその紙を、全体に日光が当たるようにかざした。ノートからやぶり取られた紙に鉛筆で下のような絵が描かれていた。

ホームズはそれをしばらく調べた後、ていねいに畳み、手帳の間に挟んだ。

「非常に興味深い奇妙な事件になりそうです」彼は言った。「ヒルトン・キュービットさん、あなたからいただいた手紙には、かなり詳細な事が書かれていましたね。しかし、友人のワトソン博士のために、できればもう一度最初からお話いただければ、非常にありがたいのですが」

「私はあまり話が上手くありません」訪問者は神経質そうに大きく強そうな手を握ったり開いたりしながら言った。「私の話が分かりにくい時は何でも聞いてください。昨年、私が結婚した頃からお話しましょう。しかしまず最初に、私はそれほど裕福ではありませんが、我が家の祖先は、ほぼ五世紀にわたってライディング・ソープに居を構え、ノーフォークの地方では最も名の通った家系だという事を申し上げておきたいと思います。昨年私は記念祭のためにロンドンに行きました。そして私はラッセル街の下宿屋に滞在しました。私の教区のパーカーと言う牧師が滞在していたからです。そこにアメリカの若い女性がいました、 ―― パトリックという名前です ―― 、エルシー・パトリックです。ちょっとしたきっかけで、私達は親しくなりました。そして、そこでの滞在期間が終わる前に、私はこれ以上ないほど彼女を愛するようになっていました。私たちは登記所でひそかに結婚しました。そして夫婦としてノーフォークに戻って来ました。ホームズさん、由緒ある家系の男が、生い立ちも親類もまったく分からない女性を、こんな形で妻にするというのは非常に馬鹿げたことと思うでしょう。しかし、もし彼女と会って彼女を知れば、その気持ちが理解できるはずです」

「エルシーは結婚に際し、非常に誠実な態度でした。もし、私が結婚をやめる気になれば、いつでもそうする機会を残していました。『私はこれまでの人生で、非常に嫌な人間関係があって』彼女は言いました。『それを全部忘れたい。非常に辛いので、できれば過去には決して触れたくない。もしあなたが私を選んでくれたとしても、ヒルトン。私は、個人的には何一つ恥ずべき経験はしていません。でも、私のこの言葉を信じ、それで納得してください。そして私があなたの物になる前の過去について何一つ話さなくても、それを許してください。もしこの条件が受け入れられないなら、私を元の孤独な女のままに残して、ノーフォークに戻って下さい』彼女が私にこう話したのは、結婚する前日のことです。私は喜んで彼女の言う条件を受け入れると言いました。そして私はこの言葉をずっと守ってきました」

「結婚してからもう一年になります。私たちはその間ずっとこの上なく幸福でした。しかし一ヶ月ほど前、六月の終わりに初めて波乱の兆候がありました。ある日、妻はアメリカから手紙を受け取りました。封筒にはアメリカの切手が貼られていました。妻はその手紙を読んで真っ青になり、暖炉に投げ捨てました。妻はそれについて何も触れませんでした。そして約束どおり、私も詮索しませんでした。しかし妻はこの時から、ずっとびくびくしています。妻の表情にはいつも恐怖の影や、何かが起こりそうだと待ち構えている様子があります。妻は私を信頼するべきです。一番の味方は私のはずです。しかし妻が話すまで私は何も言えません。念のために申し添えますが、妻は誠実な女性です、ホームズさん。そして妻の人生に、これまでどんな事件が起こっていたとしても、妻に責任はありません。私はただのノーフォークの郷士です。しかしイギリスで私よりも家系の名誉を重んじる男は一人もいません。妻はそれを認識していますし、結婚する前から良く理解していました。妻が家の名前に泥を塗るような事はしないはずです、 ―― これは絶対に間違いありません」

「さて、これから奇妙な事件についてお話します。一週間ほど前、 ―― 先週の火曜日でした ―― 、私は窓枠の上に、小さな人形が踊っているような絵を何個か見つけました。この紙にあるような絵です。絵は、チョークで殴り書きされていました。馬小屋の少年が書いたのだろうと思いましたが、尋ねると、少年はそんな絵は一切知らないと言いました。誰にせよ、描いたのは夜間です。私はその落書きを消しました。妻にはしばらくたってから、こんな事があったという話をちょっとしただけでした。驚いた事に妻はそれを真剣に受け取り、もし新しい絵が見つかったら、自分に見せてほしいと頼みました。それから一週間は、何事もありませんでした。ところが昨日の朝、私はこの紙が庭の日時計の上に置いてあるのを発見しました。それをエルシーに見せると、妻は失神してしまいました。それ以降、妻は何もかも上の空で、悪夢の中にいるように見えます。そして妻の目にはずっと恐怖が潜んでいます。ホームズさん、この時、私はあなたに手紙を書き、この紙を送りました。これは警察に頼めるような事件ではありません。そんなことをすれば、きっと笑い者にされたでしょう。しかしあなたなら、きっと私のとるべき方法を示していただけると信じています。私はそれほど裕福ではありません。しかし妻に危険が迫っているなら、私は妻を守るために最後の1ペニーまで投げ出します」

彼は素晴らしい男性だった。この古きイギリスの男は、純真で、率直で、優しく、熱意のこもった青い目と大きな魅力的な顔をしていた。表情には、妻への愛と信頼が輝いていた。ホームズは最高の集中力で話を聞いていた。聞き終わっても、彼はかなり長い間何も言わず座ったまま考え込んでいた。