「さて、ホームズさん、この時から私はあの場所に、 ―― 私が知らないあの一続きの部屋に ―― 、何かあると分かりました。私はそこに行きたくて、いてもたってもいられないくらいでした。それはただの好奇心ではありませんでした。もちろんいくらかはそれもありましたが、なによりも、私がこの場所に行く事で、何か良い事が起きるという責任感の方が大きかったのです。女性の直感というのはよく言われていますが、おそらくその直感で私はこういう気持ちになったのだと思います。何にせよ、そういう気持ちになりました。そして私は熱心に、この禁断の扉を通り抜けるチャンスがないか気を配りました」

「やっと昨日になってそのチャンスが巡ってきました。それをお話します。ルーカッスルさん以外に、トーラー夫妻もこの人気のない部屋で何かをしていました。そして私は一度、トーラーがこの扉を通って黒い大きな布バッグを運んでいるところを目にしました。最近彼は大酒を飲んでいるらしく、昨日の夜もひどく酔っ払っていました。そして私が上の階に上がっていくと鍵がドアに刺さったままでした。トーラーが抜き忘れて行ったのに違いありません。ルーカッスル夫妻は二人とも下にいて子供と一緒でしたので、これは絶好の機会でした。私は鍵穴に刺さった鍵をそっと回すと、扉を開けて滑り込みました」

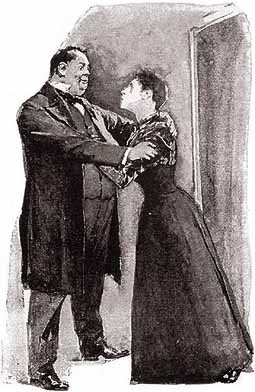

「前には小さな通路がありました。壁紙もなく絨毯もありませんでした。通路は一番奥で右に折れていました。その角を曲がった所に扉が3つ一列に並んでいました。最初と三番目の扉は開いていました。どちらも中は空っぽでした。どちらの部屋にも汚れた陰気な窓が一つだけありました。埃が厚く積もり、夜の光がぼんやりと差し込んでいました。真中の扉は閉まっていて、その外側の差し渡しに、鉄のベッドの広い棒が一本、固定されていました。片方の端は壁につけられた輪に南京錠で固定され、反対側は頑丈な紐で縛り付けられていました。扉自体にも錠が掛かっており、鍵は刺さっていませんでした。このバリケードでさえぎられた扉は、明らかに外側の鎧戸が掛かった窓に対応していました。しかし、扉の下から光が漏れていて、この部屋の中は暗闇ではない事が分かりました。どうやら天窓があり、光を上から取り込んでいるようです。私が通路に立ち、不吉な扉をじっと見ながら、どんな秘密が隠されているのか考えていると、突然、中から足音が聞こえてきました。そして、扉の下から漏れるている薄暗い光を遮って、行ったり来たりする影が見えました。ホームズさん、それを見て私はわけもなく激しい恐怖に襲われました。張りつめ過ぎた神経が突然はじけ、私は振り返って逃げました。あたかも恐ろしい手が後ろから私のドレスの裾をつかもうとしているかのように逃げました。私は廊下を走り抜け、扉を抜け、そしてルーカッスルさんの腕の中に真っ直ぐに飛び込みました。ルーカッスルさんは外で待ち構えていたのです」

「『なるほど』ルーカッスルさんは微笑んで言いました。『やっぱりあなたでしたか。扉が開いているのを見た時、あなたに違いないと思いましたよ』」

「『ああ、本当に恐ろしかった!』私は息を切らして言いました」

「『お嬢さん!お嬢さん!』」、ルーカッスルさんがどれほど優しく慰めるような態度だったか想像もできないでしょう。『何がそんなに怖かったのかな、お嬢さん?』」

「しかしその声にはわずかに嘘臭い響きがありました。彼はちょっとやりすぎました。私は油断してはいけないと身構えました」

「『人のいない棟に入って本当に馬鹿でした』私は答えました。『でも、とても静まり返って薄暗くて不気味で、怖くなって走って出てきました。ここに来てもまだ恐いくらいです!』」

「『それだけかね?』ルーカッスルさんは私を鋭く見ながら言いました」

「『ええ、どういう意味ですか?』私は尋ねました」

「『なぜ君は私がこの扉に鍵を掛けたと思っているのだね?』」

「『それは全く分かりません』」

「『この部屋に用事がない人を締め出すためだ。分かるかね?』ルーカッスルさんはまだ非常に感じよく笑っていました」

「『もしそれを知っていたら、絶対に・・・・』」

「『さあ、それじゃ、これでもう分かったな。そしてもう一度この扉の敷居をまたいだら』この瞬間、ルーカッスルさんの笑顔は歯を剥き出した激怒に変わりました。彼は悪魔の様相で睨みつけました。『あのマスティフ犬の前に放り出すぞ』」

「私は本当に震え上がって、それからどうしたか覚えていません。おそらくルーカッスルさんの側を抜けて自分の部屋に走って行ったはずです。気がつくと、私はベッドの上に横たわって全身で震えていました。ホームズさん、その時あなたのことを思い出しました。何か助言をいただかないと、もうあそこにいることはできません。私は恐ろしい。あの家、あの男、あの女、あの使用人、子供までが。全てが私にとって恐怖でした。もしあなたに来ていただければ、何もかも上手く行くでしょう。もちろんあの家から逃げ出す事も出来ましたが、私の興味は恐ろしさと同じくらい強かったのです。私の心はすぐに決まりました。あなたに電報を打つことにしました。帽子とマントを着て、家から約半マイルのところにある郵便局まで行きました。そしてかなり落ち着きを取り戻して戻って来ました。私がドアに近付いた時、あの犬が放されているかもしれないという、恐ろしい懸念が生じました。しかし私は、トーラーがその晩、前後不覚になるまで酔っ払っていたのを覚えていました。そして家族の中でこの獰猛な獣を扱う事ができるのは、トーラーだけだと知っていました。そうであれば誰があえて犬を放すでしょうか。私は無事にそっと家に滑り込み、そしてあなたにお会いできると思うと嬉しくて眠れずに夜が明けるまで横になっていました。私は今朝、簡単に家を出てウィンチェスター駅に来ることができました。しかし三時までには戻らなければなりません。ルーカッスル夫妻がお出かけになり、一晩中外出するため、私が子供の世話をしなければなりません。これで私の体験を全てお話しました、ホームズさん。一体全体、これがどういう事か説明いただければ、私は本当に嬉しいです。そして何よりも、私がどうするべきなのかを」