| ボール箱 1 | ボール箱 2 |

我が友シャーロックホームズの驚くべき知的能力を実証する典型的な事件を何件か選ぶにあたり、私は出来る限りセンセーショナルな要素が少なく、しかも同時に彼の才能が十分に発揮されている事件を選ぼうと心がけてきた。しかし残念なことに犯罪からセンセーショナルな部分を切り離すことは不可能である。事件記者はここで二者択一を強いられる。一つは、事件の記述に不可欠な詳細部分をぼかすことだが、そうすると事件の印象が間違ったものになってしまう。もう一つは、いっそのこと、選択を放棄して、手元にある事件を適当に運任せで紹介することだ。短いが前書きはこれくらいとして、この奇妙で独特の恐ろしさがある一連の出来事について書いていくことにしよう。

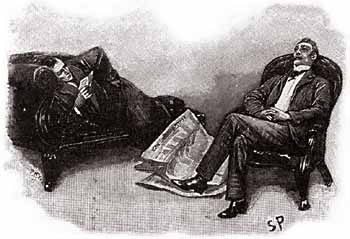

八月のうだるように暑い日だった。ベーカー街はオーブンのようになっていた。そしてぎらついた太陽が通りの向こうにある家の黄色い煉瓦の壁に照り付けるのが、痛いほどまぶしかった。その壁が、冬には霧の向こうにぼんやりと見えていた壁と同じものだとはとても信じられなかった。ブラインドは半分下ろされ、ホームズはソファに足を上げて横になり、朝の配達で来た手紙を何度も読み返していた。私は、インド従軍の経験があるので、寒さに比べると暑さはそれほど問題ではなく、温度計が華氏90度を指しても全く苦痛ではなかった。しかし、新聞は面白くなかった。議会は閉会していた。誰もが街から離れる時期で、私はニューフォレストの草地やサウスシーの浜辺に恋焦がれていた。だが残り少ない銀行預金の残高では、当分避暑に出かけることはできなかった。ホームズはというと、田舎にも海にもまったく興味がなかった。彼は五百万人の人間の中心に居座り、触手を広げて人の間に巡らせ、あらゆる未解決事件の噂や疑いに反応できるようにしておくのが好きだった。ホームズの数々の才能の間には、自然を鑑賞する趣味の入る隙間はなく、旅行する時といえば、都会の悪人から、田舎の同類に気持ちが向いた時だけだった。

ホームズが手紙に没頭しているのを見て、私はつまらない新聞を傍らに投げ捨て、その後、椅子にもたれかかって物思いに耽っていった。突然ホームズの声が私の考えに割り込んだ。

「君は正しいよ、ワトソン」彼は言った。「それは、紛争を解決するには非常に馬鹿げたやり方のようだ」

「本当に馬鹿げている!」私は叫んだ。その時突然、心中で考えていた事を彼が復唱したという事実に気づいて、私は椅子から体を起こし呆然として彼を見つめた。

「どういうことだ、ホームズ?」私は叫んだ。「こんなことは考えられん」

私が当惑しているのを見て、彼は愉快そうに笑った。

「覚えているだろう」彼は言った。「ちょっと前、緻密な推理家が友人の頭の中の考えを読むという、ポーの短編の一節を読んで聞かせた時、君はその話をただの小説家の作り話だと考えたようだった。僕が普段よく同じ事をする習慣があると言うと、君は不信感をあらわにした」

「そんな、まさか!」

「おそらく口に出してそうは言わなかったはずだ、ワトソン。しかし、間違いなく君の眉が語っていた。だから君が新聞を投げ捨てて考え事をし始めたのを見た時、僕は君の考えを読み取る絶好の機会がやってきて非常に嬉しかった。そして僕がしっかり君の考えをなぞった証拠として、最後に割り込んだのだ」

しかし、私はまだ全然納得できなかった。「君が読んでくれた例では」私は言った。「推理家は人物の行動を観察して、結論を導いた。私の記憶が正しければ、石の山に転んだとか、星を見上げたとか、そんな行動だ。しかし私は静かに椅子に座っていた。いったい私が君にどんな手がかりを与えたというんだ?」

「君は自分の事を良く分かっていないようだな。顔の表情というものは、感情を表現する手段として人間に備わったものなんだ。そして君は表情に出やすい人間だしね」

「僕の表情から考えの流れを読み取ったというのか?」

「君の表情、特に目からだ。おそらく君自身どうやって瞑想が始まったか思い出せないだろう?」

「そうだ、できない」

「では、説明しよう。新聞を投げ捨てた後、 ―― それは僕が君に注目するきっかけになった行動だが ―― 、君は30秒ほど虚ろな表情で座っていた。それから君の目は新しく額に入れられたゴードン将軍の絵に止まった。そして僕は君の表情の変化から色々考え始めた事が分かった。しかしそんなに長くは続かなかった。君の目は、本の上に放置されたまま、まだ額に入れていないヘンリー・ウォード・ビーチャーの肖像画に移った。君はそれから、壁を見上げた。もちろんその意味は明らかだ。君はもし肖像画を額に入れれば、ちょうどその空いた空間に掛ける事ができて、向かいのゴードンの絵と上手く釣り合うだろうと考えていた」

「見事に思考を追跡したな!」私は叫んだ。

「ここまではほとんど間違えようがなかった。しかしそこで君の考えはビーチャーに戻った。そして君はまるで彼の顔立ちから人格を見定めようとするみたいにじっと眺めていた。しばらくして、眉をひそめるのは止めたが、まだ絵を見ていた。そして君の顔は考え深げだった。君はビーチャーの経歴に起きた出来事を思い出していたのだ。僕は、君が彼について振り返る時は常に、南北戦争時代、北部の利益となるように買って出たあの任務の事を考えずにはいられないという事を良く知っていた。彼がイギリス人によってさらに不穏な扱いを受けた事に対して、君は感情的になり憤慨していたが、僕はその事を覚えていた。君の憤慨は非常に激しかったので、それ抜きにビーチャーのことを考えることが出来ないと分かっていた。その直後、僕は君の目が絵から離れたのを見た。僕は君の気持ちは南北戦争に向けられたと推測した。そして君の唇が引き締められ、目が輝き、拳を握り締めたのを観察した時、僕は、君の頭に浮かんでいたのは、決死の戦闘で両軍が見せた勇敢な行為だと確信した。しかしその後、また君の顔は悲しそうになり、頭を振った。君は失われた命の悲しさ、恐ろしさ、無意味さを深く考えていた。君は古傷にそっと手を伸ばし、震える唇でちょっと笑った。それで僕は、国際紛争を決着する手段として戦争をするというのが、ある意味で愚かだという思いに君がとらわれたと考えた。この時、僕はその愚かさについて同意し、嬉しい事に推理が正しかった事が分かった」

「間違いない!」私は言った。「君が説明してくれた今になっても、説明される前と変わらず、ただ驚異としか言いようがない」

「非常に簡単なことだよ、ワトソン、間違いなくね。もし君が前に疑ったりしていなければ、僕は君の考えに割り込んだりはしなかっただろう。しかし、今ここにちょっとした問題がある。これは僕のささやかな読唇術の試みよりも、もっと解決が困難だと分かるかもしれない。クロイドン・クロス街のミス・カッシング宛てに届けられた郵便小包に驚くべき物体が梱包されていたという事件の短い記事が新聞に載っていたが、これは読んだか?」

| ボール箱 1 | ボール箱 2 |