その夜は寒かったので、アルストラー外套を引き出し、首巻をした。外に出ると、雲の無い空に星が冷たく輝き、通行人の吐く息が拳銃を発射する煙のようだった。勢いよく歩くと、カツカツと大きな音で靴が鳴った。医者の区画、ウィンポール街、ハーレー街、そしてウィグモア街を抜けてオックスフォード街に入った。十五分で、ブルームズベリのアルファ・インに着いた。それはホールボーンにつながる道の一角にある小さな酒場だった。ホームズは酒場の扉を押し開き、赤ら顔の白いエプロンをつけた主人にビールを二杯注文した。

「お宅のガチョウと同じくらいだったらビールもさぞ上手いだろう」ホームズは言った。

「ガチョウですか!」男は驚いた様子だった。

「そうだ。僕はつい30分前にヘンリー・ベーカーさんと話をしていたんだ。彼はこちらのガチョウクラブの会員だったね」

「ああ、なるほど。しかし、あれはうちのガチョウじゃないんで」

「そうなのか!じゃ誰のとこのやつだ?」

「コベント・ガーデンの商人から二ダース買ったんで」

「そうなのか?僕も何人か知っているが。どいつだろうな?」

「ブレッキンリッジという名前でしたが」

「ああ!その人は知らないな。それじゃ、健康を祝して、ご主人、商売繁盛を祈るよ。それじゃ」

「次は、ブレッキンリッジか」ホームズは凍りつくような外気の中に出て行く時、首元までボタンを留めながら言った。「覚えておいてくれ、ワトソン。今手にしている鎖は、片方の端にはガチョウのような非常に家庭的な物がついていて、もう片方には、我々が無実を実証しない限り、間違いなく七年は懲役を食らうだろうという男がぶら下がっている。もちろん、捜査したところで、結局この男の有罪を立証することになるという可能性もあるがね。しかし何にしても、我々は警察が見逃した捜査の糸口を握っている。そして、これは実に奇妙な偶然によって手に入れたものだ。最後の最後まで徹底的にこの手がかり追いかけてみよう。じゃあ、南に向かって急ぐぞ!」

我々はホルボーンを抜け、エンデル街を下り、コベント・ガーデン・マーケットのスラム街をジグザグに抜けた。最も大きな売店の一軒、ブレッキンリッジという看板を掲げた店で、きちんと整えられた頬髯を生やした馬面で鋭い顔の経営者が、店じまいする少年を手伝っていた。

「やあ。今夜は冷えるねえ」ホームズが言った。

店員はうなずいて、うさんくさそうな目でホームズを見た。

「ガチョウは売り切れのようだね」ホームズは空の大理石の板を指差して続けた。

「明日の朝、五百羽用意しようか」

「それは困るな」

「じゃ、ガス灯のところの店にまだ少しあったが」

「ああ、しかし君とこのを勧められて」

「誰からだ?」

「アルファの主人から」

「ああ、なるほど、二ダース送ったな」

「あれも、いい鳥だったよ。どこから買ったんだ?」

驚いたことに、この質問で店員は怒りだした。

「それじゃなんだ、旦那」店員はふんぞり返って腰に手を当てて言った。「何を言いたいんだ?はっきり言って欲しいな」

「はっきり言っているが。アルファにおろしたガチョウの仕入先を知りたいんだ」

「そうか、それじゃ、絶対に言わねえ。帰れ!」

「ああ、そんなに重要なことじゃない、しかしなぜこんな詰まらんことでそんなに熱くなる必要があるんだ」

「熱いだと!多分、お前だって熱くもなるさ。もしお前が俺と同じくらいうるさく付きまとわれたらな。俺がいい品物をいい値で買う、それで仕事は終わりじゃないか。それが、あのガチョウはどこだ、あのガチョウを誰に売った、いくらでそのガチョウを売るつもりだ。あれに関する大騒ぎを聞けば、あのガチョウが世界で最後の一匹だと思うだろうな」

「そうか、他に誰か詮索している人間がいたとしても、それは僕とは関係ない奴だね」ホームズはぞんざいに言った。「もし君が話さないと言うなら賭けは終わりだ、それだけだ。しかし僕は鳥のことなら、いつでも喜んで賭けをする人間でね。僕は自分が食べた鳥が田舎育ちだという方に五ポンド賭けたんだ」

「そうかそれじゃ、お前は五ポンドすったな。あれは町育ちだ」店員は鋭く言った。

「そんなことはない」

「そうだと言っているんだ」

「信じられん」

「子供の頃からずっと鳥を扱っている俺より鳥に詳しいと思っているのか。いいか、アルファに行った鳥は全部町育ちだ」

「そんなことでは信じられんな」

「それじゃ賭けるか?」

「自分が正しいと分かっているから、単に君から金を巻き上げるだけだがね。しかし偏屈になるべきじゃないという勉強代に一ソブリン賭けよう」

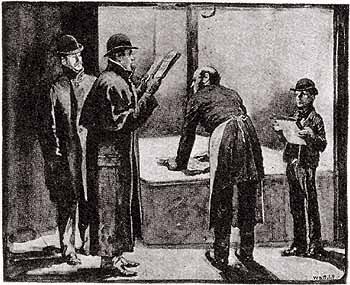

店員は不気味ににやりと笑った。「帳簿を持ってこい、ビル」彼は言った。

少年は小さな薄い冊子と背表紙が物凄く脂ぎった物体を持ってきて、吊るされたランプの下に並べた。

「さあ、それじゃ、ミスター自惚れ」店員は言った。「俺はガチョウは品切れと思ったが、しかし俺が店じまいする前に、うちの店にまだ一羽いたと分かるだろうな。この小さな帳簿が分かるか?」

「ああ?」

「俺が誰から仕入れたかという一覧だ。分かるか?それじゃ、このページにあるのが田舎の連中だ、そして名前の後ろにあるのが、大きな元帳の勘定だ。では、この別のページに赤インクで書いてあるのを見ろ、これは町の供給者の一覧だ。三番目の名前を見ろ。ちょっと俺に読んでみてくれるか」

「オークショット夫人,ブリクストンロード 117 - 249」ホームズは読み上げた。

「その通り。じゃその元帳を引いてみろ」

ホームズは指示にあるページをめくった。「これだ、オークショット夫人、ブリクストンロード 117 卵と鳥の供給者」

「それじゃ最後の記録はどうなっている?」

「12月22日。24羽のガチョウ 七ペンス六シリング」

「そのとおり。そこだ。下になんて書いてある?」

「アルファのウィンディゲート氏に販売 12シリング」

「何か言うことがあるか?」

ホームズは物凄く悔しそうな顔をした。彼はソブリン金貨をポケットから取り出して、台に投げ捨てて、口も聞きたくないほど腹立たしいという様子で背を向けた。何ヤードか離れてホームズは街灯の下に立ち止まり、彼独特の、心の底からおかしそうな雰囲気で声を殺して笑った。